アルコール依存症は「個人の弱さ」だけではない

小説『遅咲きの恋』では、主人公・真奈美の夫である健一が、アルコール依存症に苦しんだ過去が描かれています。彼は精神科医としてのキャリアを築きながらも、理想と現実の狭間で葛藤し、最終的には酒に溺れて命を落としました。

フィクションでありながら、健一の姿には現実の依存症者たちの影が重なります。2024年に発表された学術論文「The Process of the Alcoholics Influenced by Family Members」(Ziyu MA著)は、そんな依存症の背景にある「家族の機能不全」について掘り下げています。

家族関係とアルコール依存:研究の要点

この論文は、アルコホーリクス・アノニマス(AA)に所属する回復中の依存症者7名に対して行ったインタビュー調査をまとめたものです。分析には、Modified Grounded Theory Approach(修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ)が用いられました。

- 依存症者の多くは「出自家族(親との関係)」に機能不全を抱えていた

- この家族関係が、本人のアイデンティティ形成を阻み、社会との接点を希薄にしていた

- その結果、心理的な空白や不安を酒で埋めようとする傾向が強かった

- さらに、その機能不全を「自分の家庭(配偶者・子)」にも持ち込んでしまうケースが多く見られた

つまり、アルコール依存は「本人の甘えや怠慢」ではなく、長期的な家庭環境の影響によって形成される心の病だということが、この研究から示唆されています。

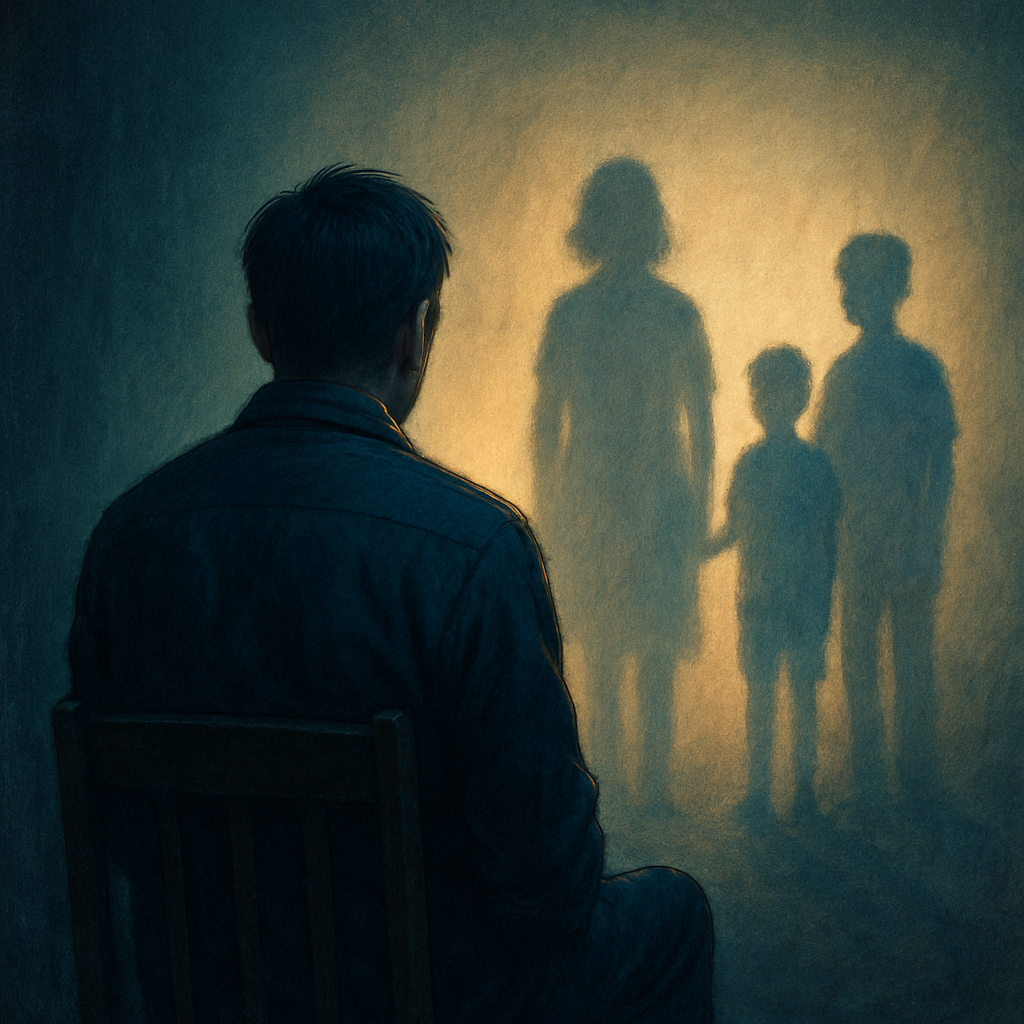

『遅咲きの恋』の健一に見る心の孤立

小説の中で、健一は優れた精神科医として働いていましたが、経営方針との対立や理想と現実のギャップに苦しみ、次第にアルコールに依存していきます。

物語を読む限り、妻の真奈美や子どもたちとの関係が冷え切っていたわけではありません。むしろ、真奈美は献身的に彼を支えようとし、子どもたちも家庭の中で懸命に生きていたことが描かれています。

しかし、論文で語られるように、「家族の機能不全」とは必ずしも目に見える争いや断絶を意味しません。本人が「頼れない」「認めてもらえない」「支えるべき存在に失望されたらどうしよう」と感じてしまうだけでも、それは内面的な孤立感となり、依存の引き金になるのです。

健一もまた、誰かに責められたわけではなく、自らを「家族を守れない存在」と思い込み、結果として心の奥に孤独を抱え続けていたのかもしれません。

そう考えると、彼の依存は、職場の問題だけでなく、「自分自身との関係性」や「心の癒されなさ」に深く関係していたといえるでしょう。

フィクションと現実の接点を通して

小説というフィクションには、現実の苦しみを照らし出す力があります。『遅咲きの恋』は、真奈美の再生や家族の再構築を描く一方で、「失われた絆」や「抱えた痛み」も丁寧に描いています。

この記事を通じて、「依存症は一人で抱えるべき問題ではない」「その背景には家庭の痛みがある」ということが伝われば幸いです。

まとめ:『遅咲きの恋』に込めたもう一つのメッセージ

健一という存在は、ただの過去の登場人物ではありません。彼の生き方、苦しみ、そして破滅は、今も誰かのそばで起きている現実そのものです。

だからこそ、私たちは彼のような人を裁くのではなく、理解する視点を持つことが大切なのではないでしょうか。

小説の続きを読みながら、そして今の家族を見つめながら、「何が人を救い、何が人を壊すのか」――そんな問いと向き合ってみてください。

関連リンク

参考文献

Jpn. J. Health & Med. Soc., 34(2), pp.60-70.

DOI:https://doi.org/10.18918/jshms.34.2_60

コメント歓迎

読んで感じたこと、思い出したことなど、気軽にコメントしてください。読者の声が、次の作品や記事づくりの力になります。

コメント ご感想や応援の言葉は、次回作へのエネルギーになります! あなたのひとことが、作品を育てます